1. はじめに

絵やデザインで「奥行き」を出すのは、多くの人が悩むポイントです。特に、パースの奥行きの決め方は、どこから始めたらいいのか迷いがちです。この記事では、パースの奥行きを自然に見せるための基本的な方法を、疑問に答えるQ&A形式で解説していきます。あなたが奥行き表現のコツをつかみ、描き方の幅を広げられるよう、初心者でもわかりやすいポイントを紹介します。

2. パースで奥行きをどう描けば自然になるのか悩む

奥行きを正確に表現できると、絵やデザインが一気に現実感を帯び、見る人に強い印象を与えます。ここでは、パースの奥行きについてよくある悩みや、基本的な考え方から具体的な描き方まで、順を追って説明していきます。奥行きの表現に自信をつけ、あなたの作品に「深み」をプラスするためのヒントを掴んでください。

2.1 奥行きを自然に見せる基本の考え方

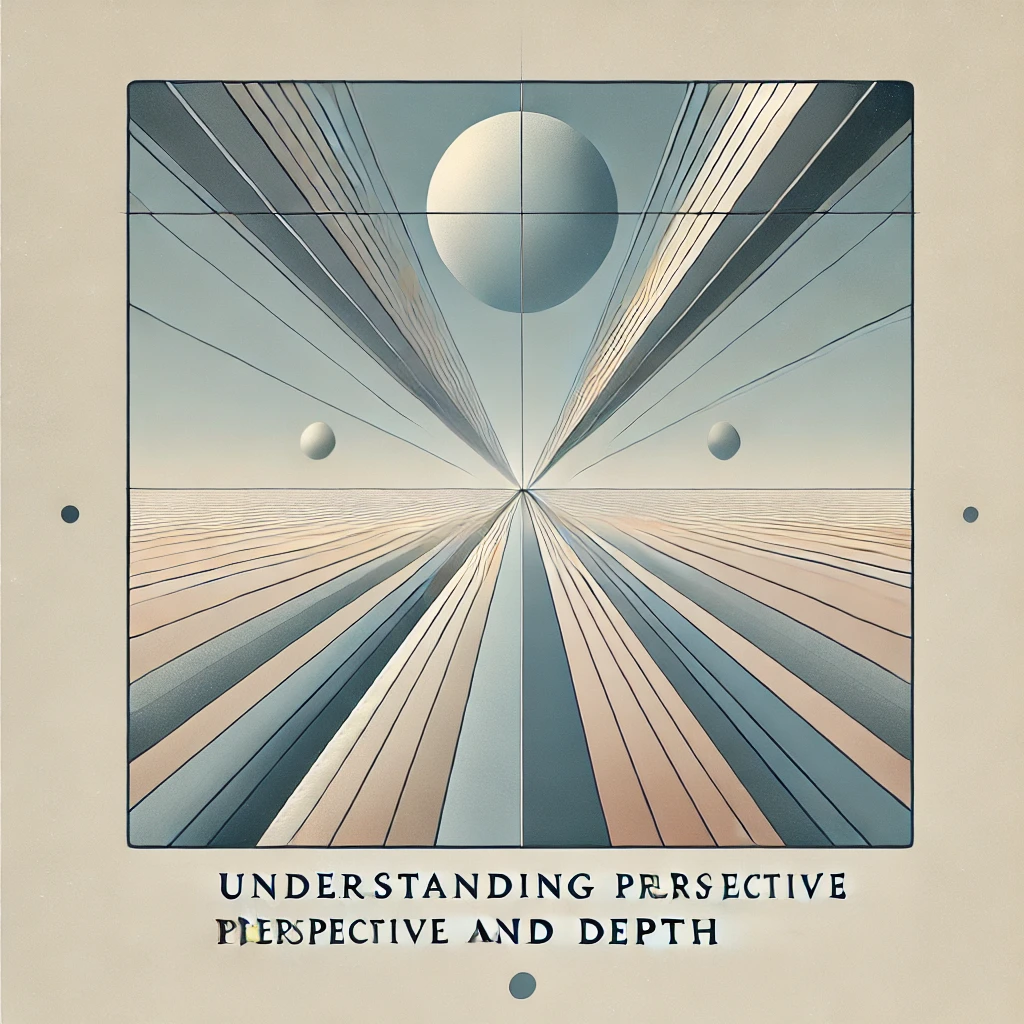

奥行きの表現で大事なのは「遠くに行くほど物体が小さくなる」という視覚効果を意識することです。例えば、まっすぐな道路が遠くに伸びる様子を思い浮かべてみてください。手前にある物体は大きく見えますが、遠くになるにつれて小さく、そして狭まっていきます。この「縮小する効果」が奥行きを作り出す鍵となります。

自然に奥行きを感じさせるためには、まず目標とする「消失点」を決めましょう。消失点とは、道路の先が一点に向かって収束するように見えるあの場所のことです。消失点を意識し、そこに向かって線や物体を配置することで、奥行き感がぐっと増します。このように、消失点を中心にものが「収束していく」という性質を活用することで、画面に自然な奥行きを描き出せます。

さらに、遠くにあるものを少し「ぼやけさせる」ことで、距離感を強調できます。実際の風景でも、遠い山は少し霞んで見えたり、色が淡くなったりすることがありますよね。この「空気遠近法」と呼ばれる技法を取り入れると、よりリアルな奥行き感を演出できるでしょう。

2.2 透視図法を使って奥行きを描くコツ

透視図法は奥行きを表現するための基本的な技術で、特に「一点透視図法」「二点透視図法」「三点透視図法」の3種類があります。ここでは、これらの違いや、使い方について簡単に紹介します。

- 一点透視図法

一点透視図法は、奥行きが一方向にしか伸びない場合に便利な方法です。例えば、長い廊下や道路などがまっすぐ遠くに続くシーンで使われます。この方法では、消失点が1つで、物体や線がその一点に向かって収束するように配置されます。これにより、強い奥行きを感じさせることができるのです。 - 二点透視図法

二点透視図法は、建物の角を正面にして左右に道が伸びているような場面に適しています。消失点が左右に二つあることで、奥行きだけでなく幅の広がりも表現できます。例えば、ビルの角を見上げるようなシーンや、街の交差点で立っているような視点で描く場合に効果的です。 - 三点透視図法

三点透視図法は、建物を下から見上げたり、高い位置から見下ろしたりするときに使われます。上下左右に広がる空間を表現できるので、迫力ある構図や、動きのあるシーンを作りたいときにおすすめです。

3. 絵に奥行き感を出したいがコツが分からない

奥行きを表現することは、絵に立体感や深みをもたらし、見る人にリアルな空間を感じさせる重要な要素です。ここでは、一点透視図法や二点透視図法を使って奥行きを自然に描く方法や、線を効果的に引くテクニックを紹介します。これらを活用することで、絵の中に自然な奥行き感を演出できるようになります。

3.1 1点透視、2点透視で奥行きをつける方法

一点透視と二点透視は、奥行きを出すために使われる基本的な技法です。それぞれの特徴を知り、描きたい場面に合わせて使い分けると、絵の立体感がぐっと引き立ちます。

- 1点透視での奥行きのつけ方

一点透視は、道路や廊下など、まっすぐ奥に向かって消失するような場面で使われます。描き方は簡単で、まず画面の奥に一つの消失点を決めます。この消失点に向かって線を引き、手前に物体を配置すると、自然な奥行きが表現できます。例えば、街並みや室内の廊下などを描くときに、物体がこの消失点に向かって小さくなるように描くことで、絵の中に深い奥行き感が生まれます。 - 2点透視での奥行きのつけ方

二点透視は、建物の角を正面にした構図で効果を発揮します。画面の左右に二つの消失点を設定し、そこに向かって線を引くことで、奥行きと横幅の広がりを同時に表現できます。この方法は街の交差点やビルの角を描くときに特に有効です。建物が左右の消失点に向かって収束することで、よりリアルな立体感が得られ、空間の広がりを感じさせられます。

3.2 線の引き方で奥行きを強調するテクニック

奥行きを出すには、線の引き方にもポイントがあります。単に消失点に向かって線を引くだけではなく、線の太さや濃さを調整することで奥行きをさらに強調できます。

まず、手前の線を太く濃く描くと、目の前にあるような印象を強調できます。逆に、遠くの線は細く薄く描くと、遠くにあるものだと感じやすくなります。これは、風景画やスケッチでも使われる基本的な技術です。例えば、道路のガードレールや電柱を描くとき、手前のものをしっかりと描き、奥のものを淡くすることで、距離感がはっきりします。

また、曲線や斜線を使って視線を誘導することで、よりスムーズに奥行きを感じさせることができます。例えば、森の中の道や川を描くとき、手前から奥に向かって少しずつ細くなるように曲線を描くと、奥行きとともに空間の広がりも演出できます。このように線の表現を工夫することで、視覚的な奥行きをさらに強調できます。

4. 奥行きを強調したいがどのくらいがいいのか迷う

奥行き感を強調することは大切ですが、強調しすぎると絵が不自然に見えてしまうこともあります。ここでは、画面のバランスを取りながら奥行きを調整する方法や、遠近感を出すための大きさの工夫について紹介します。

4.1 奥行きの強調と画面のバランスのとり方

奥行きの強調はほどほどにすることで、絵全体のバランスが整います。自然な奥行き感を演出するためには、描く場面の遠近の度合いを考えるのがポイントです。例えば、森の中の風景を描く場合、遠くの木々は少しぼかして淡い色合いにすると、距離感が感じられます。また、手前の物体はしっかりと描き、色も濃くすることで、奥行きが強調されます。

ただし、あまりにも奥行きを強調しすぎると、見る人にとって不自然に感じられることもあります。そのため、遠くにあるものと手前にあるもののコントラストを調整し、全体のバランスを考慮することが大切です。あくまで、視線が自然に流れるようなバランスを意識すると、奥行きのある絵がより魅力的になります。

4.2 遠近感を出すための大きさの調整法

遠近感をうまく表現するために、物体の大きさを調整することも重要なテクニックです。例えば、前景にある人物や物体を大きく、背景にあるものを小さく描くことで、手前と奥の差がはっきりし、自然な遠近感が生まれます。

描きたいシーンが大きな空間を持つ場合、特にこの「大きさの対比」を意識してみてください。例えば、山やビルを背景に入れる場合、手前の人物を大きめに描くと、山やビルが遠くにあるように感じられます。また、遠くの物体を描く際は、少しぼやけた輪郭にするなど、細かいディテールを省くことで、距離があるように見せられます。

5. パースを意識すると構図が不自然になる

パースを意識しすぎると、構図が不自然に感じられることがあります。例えば、全体のバランスが崩れたり、視線の誘導が上手くいかなくなったりすることがあります。ここでは、自然なパースを描くための意識ポイントや、パースと構図を両立させるためのコツについて解説します。

5.1 自然なパースのために意識するポイント

自然なパースを描くためには、視点を固定して消失点の位置を工夫することが大切です。例えば、目の高さや立ち位置を決めることで、絵全体が安定し、パースが強調されすぎることを防げます。具体的には、地平線上に消失点を置くと自然な奥行きが表現しやすくなります。

また、パースの歪みが強くなると不自然さが目立つことがあるため、手前と奥の物体の配置や角度にも注意を払いましょう。絵の中でパースが強くなる部分と控えめになる部分のバランスをとると、奥行きを感じさせながらも不自然さを軽減できます。これにより、視線の流れが安定し、全体的な調和が取れた構図に仕上がります。

5.2 パースと構図を両立させるコツ

パースと構図をうまく両立させるためには、主要な被写体を強調する構図にして視線を引きつけることがポイントです。例えば、奥行きを持たせたい部分を意識しながらも、手前にあるものや視線を誘導したい被写体を少し大きめに配置すると、構図が安定しやすくなります。

また、パースをつける際、あえて強調する部分と控えめにする部分を分けることで、自然な奥行きを表現できます。パースがかかっていない部分に「視線を止めるポイント」を配置するなど、視線がスムーズに流れるように意識すると良いでしょう。こうした工夫により、パースの奥行き感と構図のバランスがとれ、視覚的に魅力ある絵に仕上がります。

6. 近くと遠くの大きさの違いが分かりづらい

絵において、手前のものと遠くのものの大きさを適切に描くことは、奥行き感を出すために重要です。ここでは、遠近法を用いて大きさの違いを表現する方法や、目の錯覚を活用して遠近感を強調するテクニックを紹介します。

6.1 遠近法を使って大きさの違いを表現する方法

遠近法では、近くにあるものを大きく、遠くにあるものを小さく描くことで、奥行きを感じさせます。例えば、一本道を描くとき、手前の木や標識は大きく、遠くのものは小さく配置すると、道が遠くまで続いているように感じられます。手前と奥でサイズをしっかりと対比させることが、遠近法を活かすポイントです。

さらに、手前の物体は細かく描写し、奥の物体は輪郭をぼかしたり、色を淡くしたりすると、距離感が強調されます。このように、サイズや描写の違いを利用して近くと遠くの差を表現すると、より自然な奥行きが生まれます。物体のディテールに差をつけることで、視覚的な遠近感をさらに強化できるでしょう。

6.2 目の錯覚を活用した遠近感の出し方

目の錯覚を利用することで、視覚的に奥行きを感じさせることができます。例えば、平行線が遠くで一点に収束するように描くと、遠くに進むにつれて物体が小さくなっていく錯覚が生まれます。これは、道路や鉄道のレールを描くときに顕著で、視線が自然と奥へ引き込まれる効果があります。

また、背景の色を淡くする「空気遠近法」も効果的です。例えば、山の風景を描く際、遠くの山を薄い青やグレーで塗ることで、空気が遠くなるほど視界がぼやける自然な錯覚を利用し、距離感を表現できます。こうした目の錯覚を活用することで、絵の中に奥行きや立体感が生まれ、見る人にリアルな遠近感を与えることができます。

7. 奥行きがある構図が単調に見えてしまう

絵を描く際に奥行きを持たせることは重要ですが、時にはその構図が単調に見えてしまうこともあります。単調さは、せっかくの奥行き感を台無しにするだけでなく、観る人の興味を失わせてしまいます。では、どうすれば奥行きのある構図をより立体的で魅力的に見せることができるのでしょうか?ここでは、奥行きのある構図を立体的に見せる方法や、前景、中景、背景のバランスを取るためのポイントについて詳しく解説します。これを参考にすることで、あなたの絵がより豊かで印象的になることを目指しましょう。

7.1 奥行きのある構図を立体的に見せる方法

奥行き感を持った構図を立体的に見せるためには、様々な視点や要素を取り入れることが重要です。まず、異なる高さや位置にある物体を配置することで、視覚的に興味を引く構図が生まれます。例えば、手前に大きな木を描き、奥に小さな山を配置することで、遠近感が際立ち、視覚的な「層」を作り出します。

また、色や明るさのコントラストを利用することも効果的です。手前の物体を鮮やかな色や明るいトーンで描き、背景を淡い色や暗いトーンにすることで、手前にある物体が引き立ちます。こうすることで、全体の構図がよりダイナミックに感じられるようになります。

さらに、対称性やリズムを取り入れることで、単調さを打破できます。例えば、手前に置く物体を複数配置し、奥に向かって徐々に小さくすることで、自然なリズムを生むことができます。このリズムは、視線を引きつける効果があり、見ている人の興味を持続させる助けになります。

7.2 前景・中景・背景のバランスを取るポイント

前景、中景、背景のバランスを取ることは、奥行きのある構図を魅力的に見せるために欠かせません。まず、前景には視覚的に興味を引く要素を配置し、観る人の目を引きつける役割を果たさせます。たとえば、花や石などの小さな物体を手前に配置することで、視覚的な焦点を作り出します。

中景では、物体のサイズを少し小さくし、前景とのつながりを意識します。中景の物体は前景と背景をつなぐ役割を果たし、全体の調和をもたらします。この部分に建物や動物などを配置することで、前景との対比が生まれ、奥行きを強調できます。

最後に、背景は大まかな形状や色合いで構成し、あまり詳細に描かないことで、前景と中景の要素が引き立ちます。背景のぼやけた感じは、遠近感を強調し、奥行きをより感じさせる助けになります。こうしたバランスを意識することで、構図が単調になることなく、視覚的に魅力ある絵に仕上がります。

8. おわりに

今回は、パースの奥行きの決め方について、自然な奥行きを描くための基本的な考え方から、具体的な描き方、構図の工夫まで幅広くお話ししました。奥行き感は絵の表現において非常に重要な要素ですが、技術やコツを理解し、実践することで、より魅力的な作品を生み出せるようになります。

今後、あなたが描く作品で奥行きを意識しながら、色々な技法を試してみてください。自分なりのスタイルを見つけることで、絵の幅が広がるでしょう。そして、どんなに小さなステップでも、積み重ねることで大きな成長につながります。これからのあなたの創作活動が、より豊かで楽しいものになることを願っています。